중국인들에게 과거 한중(韓中) 관계를 물어보면 아는 사람이 거의 없다. 학교에서 배우지 않기 때문이다. 우리는 동양사 대부분이 중국사지만 중국인에게 한국사는 ‘관심 없는 외국의 역사’일 뿐이다.

조선이 명·청의 번속국?

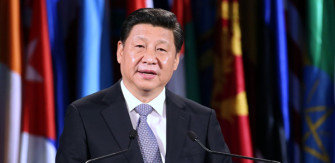

“사실 한국은 과거 중국의 일부였다(Korea actually used to be a part of China).” 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 이달 초 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 했다는 이 말은 5000만 한국인은 물론이고 14억 중국인도 뜨악하게 했다. 처음 들어보는 주장인 데다 역사적 사실과도 너무 동떨어져 있기 때문이다. 트럼프 대통령이 언론과의 인터뷰에서 한 말이니 근거 없이 하지는 않았을 것이다. 시 주석이 특별히 항의했다는 얘기도 없다.

역사학자들은 중국이 주장하는 종번(宗藩) 관계를 설명한 것이 잘못 전달된 것 아닌가 의심한다. 종번이란 중국과 그 주변국이 맺은 일종의 외교관계로 조공(朝貢)과 책봉(冊封)을 기초로 했다. 조(朝)는 주변국 왕이 중국 황제를 만나는 것이지만 실제로는 사신으로 대체했다. 공(貢)은 자국 특산물을 중국에 주고 답례품을 받는 것으로 일종의 관(官)무역이었다. 주변국 사신이 조공을 하면 중국 황제는 주변국의 영토와 왕의 지위를 인정하는 책봉 절차를 밟았다.

표면적으로 이는 불평등 해 보이지만 실제로는 중국과 주변국이 서로 현실적인 국력의 차이를 인정하면서 동시에 상호 독자성을 확인하는 자리였다. 조공과 책봉의 핵심은 중국이 주변국 통치에 절대로 간섭하지 않는다는 원칙이었다. 중국 최대 포털사이트 바이두는 “종번 관계는 과거 중국과 주변국이 맺은 일종의 우호 관계였다”며 “근대 식민지 시대의 통치와 피통치 관계와 완전히 다르다”고 소개하고 있다.

실제로 중국의 명·청 시대 조선과 조공과 책봉이 있었지만 반정(反正) 등으로 트집을 잡은 적은 있어도 책봉을 거부한 적은 단 한 번도 없었다. 조공 역시 주변국의 특산품보다 훨씬 많은 회사품(回賜品)을 줘야 했기 때문에 중국은 가능한 한 조공을 줄이려 했다. 명나라는 주변국에 3년에 한 번의 조공만 허용했지만 조선은 ‘1년 3공’을 고집해 결국 관철했다. 나중에 동지사(冬至使)를 추가하기도 했다. 불평등한 외교나 무역이었다면 있을 수 없는 얘기다.

조선 역시 여진 및 유구(현 일본 오키나와)국과 조공 무역을 시행했다. 여진족은 주로 말을 조선에 바쳤고, 유구국은 남방 향신료의 주 수입원이었다. 특히 조선 초에 말은 여진족에게서 상등품 1마리당 면포 45필에 사서 중국에 500필을 받고 팔았으니 10배의 이익이 남는 장사였다. 일본 역시 중국과의 조공-책봉을 원했지만 장기간 지속되지는 못했다. 중국이 별로 필요성을 느끼지 않은 데다 무역선의 난파도 적지 않았기 때문이다.

일본, 조공-책봉 원했지만…

중국 정부는 조공-책봉의 과거 역사를 종주국(宗主國)과 번속국(藩屬國)의 개념으로 정리하려 한다. 중국은 중심 국가이고 주변국은 예속돼 있었던 나라였던 것처럼 말하려 한다. 하지만 분명한 것은 주변국의 내치는 물론이고 국방 외교까지 모두 독립적이었다는 사실이다. 중국은 역사에 이어 과거 국가 관계까지 왜곡하려 하면 안 된다.

하종대 논설위원 orionha@donga.com

조선이 명·청의 번속국?

“사실 한국은 과거 중국의 일부였다(Korea actually used to be a part of China).” 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 이달 초 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 했다는 이 말은 5000만 한국인은 물론이고 14억 중국인도 뜨악하게 했다. 처음 들어보는 주장인 데다 역사적 사실과도 너무 동떨어져 있기 때문이다. 트럼프 대통령이 언론과의 인터뷰에서 한 말이니 근거 없이 하지는 않았을 것이다. 시 주석이 특별히 항의했다는 얘기도 없다.

역사학자들은 중국이 주장하는 종번(宗藩) 관계를 설명한 것이 잘못 전달된 것 아닌가 의심한다. 종번이란 중국과 그 주변국이 맺은 일종의 외교관계로 조공(朝貢)과 책봉(冊封)을 기초로 했다. 조(朝)는 주변국 왕이 중국 황제를 만나는 것이지만 실제로는 사신으로 대체했다. 공(貢)은 자국 특산물을 중국에 주고 답례품을 받는 것으로 일종의 관(官)무역이었다. 주변국 사신이 조공을 하면 중국 황제는 주변국의 영토와 왕의 지위를 인정하는 책봉 절차를 밟았다.

표면적으로 이는 불평등 해 보이지만 실제로는 중국과 주변국이 서로 현실적인 국력의 차이를 인정하면서 동시에 상호 독자성을 확인하는 자리였다. 조공과 책봉의 핵심은 중국이 주변국 통치에 절대로 간섭하지 않는다는 원칙이었다. 중국 최대 포털사이트 바이두는 “종번 관계는 과거 중국과 주변국이 맺은 일종의 우호 관계였다”며 “근대 식민지 시대의 통치와 피통치 관계와 완전히 다르다”고 소개하고 있다.

실제로 중국의 명·청 시대 조선과 조공과 책봉이 있었지만 반정(反正) 등으로 트집을 잡은 적은 있어도 책봉을 거부한 적은 단 한 번도 없었다. 조공 역시 주변국의 특산품보다 훨씬 많은 회사품(回賜品)을 줘야 했기 때문에 중국은 가능한 한 조공을 줄이려 했다. 명나라는 주변국에 3년에 한 번의 조공만 허용했지만 조선은 ‘1년 3공’을 고집해 결국 관철했다. 나중에 동지사(冬至使)를 추가하기도 했다. 불평등한 외교나 무역이었다면 있을 수 없는 얘기다.

조선 역시 여진 및 유구(현 일본 오키나와)국과 조공 무역을 시행했다. 여진족은 주로 말을 조선에 바쳤고, 유구국은 남방 향신료의 주 수입원이었다. 특히 조선 초에 말은 여진족에게서 상등품 1마리당 면포 45필에 사서 중국에 500필을 받고 팔았으니 10배의 이익이 남는 장사였다. 일본 역시 중국과의 조공-책봉을 원했지만 장기간 지속되지는 못했다. 중국이 별로 필요성을 느끼지 않은 데다 무역선의 난파도 적지 않았기 때문이다.

일본, 조공-책봉 원했지만…

중국 정부는 조공-책봉의 과거 역사를 종주국(宗主國)과 번속국(藩屬國)의 개념으로 정리하려 한다. 중국은 중심 국가이고 주변국은 예속돼 있었던 나라였던 것처럼 말하려 한다. 하지만 분명한 것은 주변국의 내치는 물론이고 국방 외교까지 모두 독립적이었다는 사실이다. 중국은 역사에 이어 과거 국가 관계까지 왜곡하려 하면 안 된다.

하종대 논설위원 orionha@donga.com